Nunca houve nada de propositivo na história da República brasileira visando a melhoria das condições de vida da população negra. Muito pelo contrário, o que se constata é a construção ativa de inúmeras políticas afirmativas para brancos, com cotas para imigração, trabalho, terras e crédito.

Por Leonardo Fabri.

No debate público acerca das relações étnico-raciais no Brasil, especialmente no que tange à assimetria existente entre brancos e negros na sociedade, é muito recorrente a ideia de que os quase quatro séculos de escravidão negra seriam o fator nevrálgico para o “estado da arte” da atual desigualdade racial brasileira. No entanto, essa formulação ignora as inúmeras políticas públicas postas em ação, antes e depois da abolição de 1888, responsáveis pela consolidação de nossa demografia racial e a materialidade do racismo. Sem contar a eficácia de “jogar” para um passado longínquo as causas e os proponentes dessa desigualdade, interditando ações concretas para a superação dessa realidade.

Este texto busca relacionar o debate acerca da questão racial e sua relação com as políticas públicas (migratórias, de regulação fundiária, trabalhistas e de segurança), onde a naturalização da desigualdade obedece a certos critérios e lógicas sociopolíticas, apoiando-se em marcos do pensamento científico brasileiro.

Exclusão ou inclusão precária?

Mario Theodoro (2007/2008), importante intelectual negro e economista, entende que a ideia de exclusão da população negra precisa ser repensada. Segundo ele, tal linha de raciocínio que pressupõe a dualidade “incluídos” e “excluídos”, não daria conta de entender a fundo os mecanismos de funcionamento e controle da sociedade brasileira. Dentro dessa chave de interpretação, a desigualdade racial, e consequentemente o racismo, não seria uma anomalia ou uma disfuncionalidade de um sistema defeituoso, mas sim a regra para a sua produção, manutenção e reprodução. Menos um acidente e mais um desenho institucional. Nesse caso, a população afro-brasileira não estaria excluída, mas sim incluída dentro desse sistema social numa eterna condição precária de subcidadania.

“Somos desiguais, convivemos com a desigualdade e o fazemos com um certo desleixo, em um processo de naturalização da pobreza, mesmo quando ela atinge proporções extremas e abjetas, […]. A sociedade brasileira parece operar com uma espécie de pacto com a desigualdade”. (THEODORO, 2007/2008, p.02)

Esse pacto com a desigualdade, cristalizado em nossas práticas coletivas e individuais, pode ser também encontrado em algumas iniciativas do Estado brasileiro, com destaque para a chamada Lei de Terras (Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850), que em seu primeiro artigo já declara que: “Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra”. Essa política também definiu penalidades para quem se apossasse indevidamente de terrenos públicos ou privados, sujeitos à expulsão, prisão de seis meses a dois anos, e multa. Na prática, a lei manteve a posse da terra exclusivamente para os grandes proprietários (brancos), alienando-as das mãos de inúmeros trabalhadores que delas tiravam o seu sustento (pretos e “mestiços” pobres).

A Lei do ventre livre (Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871), por sua vez, marca o início da desigualdade entre brancos e negros já na infância e o abandono, avalizado e promovido pelo Estado, a que estes últimos são submetidos, marcando profundamente a demografia das famílias (negras e brancas) brasileiras. Seu artigo primeiro atesta que “os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei, serão considerados de condição livre”. E seu primeiro inciso estabelece que:

“Os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá opção, ou de receber do Estado a indemnização de 600$000, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. No primeiro caso, o Governo receberá o menor, e lhe dará destino, em conformidade da presente lei. A indemnização pecuniária acima fixada será paga em títulos de renda com o juro anual de 6%, os quais se considerarão extintos no fim de 30 anos. A declaração do senhor deverá ser feita dentro de 30 dias, a contar daquele em que o menor chegar à idade de oito anos e, se a não fizer então, ficará entendido que opta pelo arbítrio de utilizar-se dos serviços do mesmo menor.” (grifou-se)

Na prática, essa lei serviu para indenizar proprietários de escravos e criar um contingente de crianças negras desassistidas.

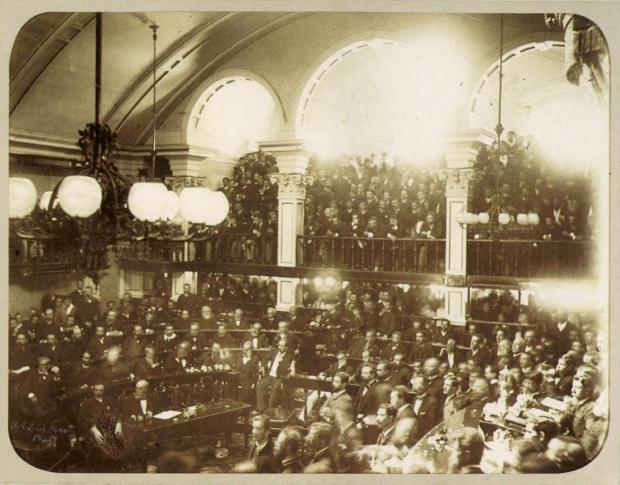

Já a Lei nº 3.270, de 28 de setembro de 1885, apelidada de Lei dos Sexagenários, sancionou a liberdade dos escravizados com idade igual ou superior a sessenta anos. Essa lei é reflexo de inúmeras disputas políticas, dentro e fora do Parlamento. As pressões sociais pelo fim da escravidão e a crescente dificuldade de controlar as fugas e os diversos territórios autônomos (quilombos) foram elementos fundamentais na disputa pela abolição (processo que não pode ser confundido com um certo senso comum narrativo que enxerga na figura “benevolente” de uma princesa o principal elemento). Essa lei, no entanto, produzia poucos efeitos concretos na realidade dos negros em cativeiro. Primeiro porque os poucos homens e mulheres escravizados dessa idade já valiam muito pouco para seus proprietários, representando inclusive maiores custos de sustentação. Segundo porque as condições dos trabalhadores escravizados eram tão extenuantes que pouquíssimos sequer tinham condições de chegar em vida a essa idade. Além do mais, imagine o que significaria para um idoso negro, recém-liberto no fim do século XIX, sem nenhum tipo de reparação ou indenização pelos anos de trabalho forçado em cativeiro.]

Parlamentares se reúnem na Câmara para votar a Lei da Abolição no país. (Foto: Antônio Luiz Ferreira, 10 mai. 1888).

Porém, nenhuma iniciativa em prol da desigualdade racial foi tão contundente quanto a que balizou o modo pelo qual transitamos para o regime de trabalho livre. A Lei da Abolição (conhecida como Lei Áurea ou Lei nº 3.353, de 13 de maio de 1888) marcou uma abolição sem proteção, com ausência de qualquer mecanismo de inclusão seguro e consistente, sem políticas voltadas para a mão-de-obra negra recém-liberta. É válido de nota que o contingente de escravizados à época da abolição representava uma parcela mais do que considerável da população: cerca de 1,5 milhão de pessoas, num âmbito de 8 milhões de trabalhadores (THEODORO, 2007/2008, p. 02). Ou seja, a soma dessas iniciativas gerou (i) a falta de proteção social para um número gigantesco de pessoas (em sua maioria negra) e (ii) a criação de um enorme contingente de mão-de-obra excedente num contexto de extrema escassez de ocupação.

Esse excedente se viu associado ao estigma do atraso, da preguiça e da violência, marcado pela discriminação e o preconceito, fruto de uma elite que afirmava que seu país estava em processo de transformação e aprimoramento racial. Sérgio Costa (2006) aponta que as ideias que sustentavam os estudos sobre raça difundidos na Europa entre o fim do século XIX e início do século XX foram muito bem adaptadas à realidade brasileira, sendo possível identificar um “campo disciplinar com lógica própria” (p. 151). Ainda segundo seu estudo, a atividade científica brasileira apresentava uma natureza muito primária no que diz respeito à sua institucionalização e à formação de cientistas (mesmo em comparação com países vizinhos). O resultado prático se dava no modo como as teorias produzidas na Europa eram recebidas e aplicadas no Brasil, fortemente influenciadas pela ânsia local em estudar os “obstáculos que separavam o país do progresso” (p.156). Na virada para o século XX, o consenso existente entre as elites intelectuais, políticas e econômicas nacionais apoiava-se na difusão de que a evolução da sociedade era o caminho para qualquer projeto de nação, embora houvesse uma disputa entre os defensores das ideias biologistas e os defensores do culturalismo nacionalista (que em poucas décadas encontraria na obra de Gilberto Freyre seu maior expoente e se tornaria hegemônico no debate público nacional até quase o fim do século XX).

“Contra um pano de fundo de profunda ansiedade pelo fato de o Brasil ter deixado de obter um tipo nacional homogêneo e receosos de que a degeneração racial ameaçasse a nação, começou a firmar-se a ideia de que a miscigenação racial do país deveria ser vista em termos positivos, em vez de negativos. Os poucos negros e índios puros remanescentes estavam desaparecendo, argumentavam os pensadores sociais, porque a seleção, tanto natural quanto social, trabalhava contra os tipos inferiores e porque as altas taxas de mortalidade e a baixa reprodução entre eles diminuíam sua participação na população.” (STEPAN, 2005, p.166).

As políticas migratórias foram estabelecidas dentro desse contexto: os imigrantes europeus eram vistos como meio próprio para aumentar rapidamente a proporção de brancos, possuidores do capital eugênico necessário para o processo de civilização nacional. Essa política deve ser vista como uma política de desenvolvimento, onde raça e racismo se relacionavam diretamente com o progresso da nação. O decreto nº 528, de 28 de junho de 1890, regulariza a política migratória no território nacional, com destaque para o impedimento da entrada de africanos e asiáticos e a livre circulação de trabalhadores europeus:

“É inteiramente livre a entrada, nos portos da Republica, dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal do seu país, excetuados os indígenas da Ásia, ou da África que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas.”

Desse modo, as políticas públicas voltadas à promoção da imigração europeia, fortemente inspiradas na ideologia do branqueamento (fruto do debate científico que deu ossatura para a eugenia nacional) são fatores primordiais para entendermos a desigualdade entre brancos e negros no Brasil. O período mais intenso de entrada de imigrantes brancos se deu entre 1888 e 1900, com aproximadamente 1,5 milhão de imigrantes – em sua maioria de origem italiana. De acordo com Mário Theodoro (2005), “o governo brasileiro subsidiou quase 80% do total dos gastos dos imigrantes que aqui chegaram nesse período”. A Lei nº 28 de 1884, aprovada pelo governo paulista, reservou vultosos recursos para atrair imigrantes europeus, bem como terras agriculturáveis de excelente qualidade para compra a prazo, com acesso a crédito barato e condições especiais de pagamento:

“Art. 1.° : O governo auxiliará os imigrantes da Europa e ilhas dos Açores e Canarias, que se estabelecerem na província de São Paulo, com as seguintes quantias, como indenização de passagem: 70$000 para os maiores de 12 anos; 35$000 para os de 7 a 12 e 17$500 para os de 3 a 7 anos de idade.

Art. 2.º: O governo dará hospedagem, por 8 dias, na hospedaria dos imigrantes da capital, a todo o imigrante que vier para a província, embora sem destino à lavoura, quer tenha desembarcado no porto de Santos, quer no do Rio de Janeiro, devendo, neste caso, trazer uma guia da inspetoria geral do terras e colonização.

Art. 3.º: O governo fica autorizado a criar até 5 núcleos coloniais ao lado das estradas de ferro e margem dos rios navegados, nas proximidades dos principais centros agrícolas da província.”

Tais escolhas políticas resultaram no fechamento de oportunidades para pretos e “mulatos”, que somados aos 300 mil escravizados recém-libertos e 1,5 milhão de negros livres (apenas no estado de São Paulo) ficaram de fora da economia formal e da proteção social. O deslocamento dos imigrantes europeus na virada do século XIX para o século XX acirrou o conflito racial não apenas no plano material como também no simbólico. A população negra passou de “força motriz da atividade produtiva” e futuro da nação para o empecilho da civilização nos trópicos, sendo seu desaparecimento um objetivo de Estado.

Em 1912, João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional calculava com base em dados do censo brasileiro que por volta de 2012 o contingente afro-brasileiro estaria reduzido a zero e os “mulatos[1]” não seriam mais que 3% do total da população, uma vez que se acreditava que os cruzamentos entre “mulatos” e brancos favoreciam um contínuo branqueamento em virtude da superioridade biológica dos brancos (STEPAN, 2005, p.166).

Em função do tipo de abolição adotada e da especificidade das leis migratórias, o fim do século XIX e início do século XX consolidou uma nova etapa para o mercado de trabalho brasileiro, com o crescimento das disparidades[2] raciais, regionais e de classe (todas interligadas). Na cidade de São Paulo, por exemplo, crescimento urbano e industrialização caminharam em conjunto, com uma taxa de empregabilidade de trabalhadores estrangeiros próxima a 92% (KOWARIC, 1994, p.92), com destaque para a comunidade italiana. As Leis estaduais paulistas nº 25 e nº 26 de 1884 marcam a perversidade dessa lógica, pois passaram a tributar os trabalhadores escravizados com a finalidade de criar um fundo público de financiamento da imigração europeia para o estado. Na prática se criou um programa estadual de ação afirmativa voltada para imigrantes brancos às custas do trabalho negro (escravizado), com direito à disposição de transporte, terras, crédito, trabalho e moradia subsidiada.

O artigo primeiro da Lei nº 25 informa que “cobrar-se-á de cada escravo existente na província e que não se aplique ao serviço da lavoura o imposto anual do 5$000, que reverterá no fundo de emancipação e será distribuído pelos municípios onde residirem os mesmos escravos”; enquanto o artigo primeiro da Lei nº 26 informa que “cobrar-se-á de cada escravo de lavoura existente na província o imposto de 3$000 por ano, sendo este imposto aplicado às despesas com o serviço de imigração”.

Se em São Paulo a imigração de italianos era predominante, o Rio de Janeiro recebeu uma população grande de imigrantes portugueses e espanhóis. Ambas cidades passam a assistir ao desenvolvimento de uma atividade comercial e industrial robusta, dando fruto a uma classe urbana (proletária e média) significativa, rodeada por um exército de reserva negro, disposto a ocupar qualquer posto para sua sobrevivência. Esse é o pontapé para a relação entre brancos e negros no mercado de trabalho e a existência maciça de funções precárias e subalternas das mais variadas atividades. Aqui se acentua o processo de aglomeração da pobreza e da “inclusão precária” da população negra na ordem social brasileira, com a proliferação de favelas e guetos, territórios definidos pelo estado de exceção permanente.

Progresso, modernidade e racismo

O regime Vargas dá forma política ao desejo de criar uma “consciência homogênea de nacionalidade com base na vida política e social” (STEPAN, p. 170). Ao fim da década de 1930, uma ideologia da fusão racial enquanto solução para o Brasil havia se tornado pensamento oficial do Estado – ideologia que apesar das profundas divisões raciais e conflitos sociais permaneceria praticamente inconteste até (quase) o final do século. Novos aparatos estatais surgiram para forjar essa consciência de brasilidade, mobilizando o patriotismo para fomentar a unidade nacional. O foco era ignorar as disparidades raciais e de classe sob a égide do “povo brasileiro”. Articulou-se, assim, um mito da identidade nacional compatível com as necessidades do novo Estado moderno. É nesse contexto que o pensamento de Gilberto Freyre se torna hegemônico, um racismo culturalista (oposto ao determinismo biológico de alguns ramos da eugenia), que enxerga de forma positiva e harmônica a interação sexual e reprodutiva entre brancos e negros (homens brancos e mulheres “mulatas”).

Nesses termos, a identidade nacional foi encorajada por um nacionalismo de cunho eliminatório, com a criação de inúmeras leis restritivas quanto ao número de estrangeiros que poderiam ter empregos em empresas nacionais e que alçou o português a idioma oficial de instrução escolar. A supressão de jornais em língua estrangeira, de bandeiras de outros países e o apagamento da identificação das colônias estabelecidas no país foi recorrente. O mesmo ocorreu com a cultura e identidade negra e indígena (esta última relegada à mitologia do romantismo brasileiro do século XIX). A partir da concepção da mistura das três raças, a única identidade nacional possível exaltada pelo Estado Novo era a do “brasileiro”. Qualquer debate profícuo sobre a diversidade racial e as desigualdades existentes era, assim, prontamente interditado por esse apagamento. Vargas sufocou inúmeras organizações populares, dentre elas a Frente Negra Brasileira[3], que desenvolveu diversas ações para a melhoria das condições de vida da população negra, com destaque para o periódico A voz da Raça (1933-1937).

Nessas circunstâncias, a imagem positiva do mestiço brasileiro foi atrelada a uma nova ideologia do trabalho e da modernização, não havendo espaço para narrativas que “dividissem” a ordem nacional. Eugenia e Estado se entrelaçaram de tal modo na década de 1930 (período em que o Brasil lidava com as consequências da depressão econômica e da crise do sistema agroexportador) que a Comissão Central Brasileira de Eugenia, criada em 1931, adquiriu protagonismo político a ponto de um de seus membros, Belisário Penna, ter sido nomeado Diretor do Departamento Nacional de Saúde (órgão pertencente ao Ministério da Educação e Saúde Pública). O controle de “grupos socialmente problemáticos”, como prostitutas, jovens delinquentes e “doentes mentais”, serviu de desculpa para a ampliação do poder do Estado Novo, com a criação do Gabinete de Identificação na capital, liderado por Leonídio Ribeiro, 1933, trabalhando “em íntima ligação com o chefe de polícia da cidade, o direitista Felinto Muller para atualizar e introduzir técnicas científicas de identificação e tratamento dos criminosos patológicos no Brasil” (STEPAN, 2005, p. 174).

No Ministério do Trabalho, Renato Kehl e Roquette-Pinto (membros ativos da Sociedade Eugênica Brasileira) integraram um comitê sobre imigração e trabalho. É válido de nota o Decreto Lei nº 7.697 de 18 de setembro de 1945, que em seu segundo artigo aponta: “Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, à necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional”. O racismo brasileiro desse período em diante se configurou a partir da vertente da eugenia que via a hibridização racial (por meio do estoque eugênico superior de brancos) e as políticas sanitárias como caminhos para o desenvolvimento nacional:

“A comunidade imaginada do Brasil negava a realidade do racismo no país e exaltava as possibilidades de harmonia e unidades raciais. A variante da eugenia identificada com higiene pública e compatível com a miscigenação racial e o mito da democracia racial ganhou apoio; eugenias reprodutivas extremadas, ou higiene racial ao estilo nazista, não”. (STEPAN, 2005, p.177).

A mestiçagem é o elemento nevrálgico da ideia de nação e do nacionalismo brasileiro, com uma hierarquia visual branco > mulato > preto na ordem narrativa estabelecida, que também acompanhou a ordem material. Quase um século depois o cenário se mantém estático. Em pesquisa recente, intitulada “Desigualdades sociais por cor e raça no Brasil”, publicada em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, é apresentado em dados o que todos percebem pelo olhar:

- A renda média mensal do brasileiro branco, tanto os que atuam no mercado formal ou informal, é de R$ 2.796,00 Entre os pretos e pardos, é de R$ 1.608,00 De forma proporcional, o estudo aponta que para cada R$ 1.000,00 pago a uma pessoa branca, paga-se R$ 575,00 para um trabalhador negro (preto ou pardo).

- No quesito gênero e raça, os homens brancos estão no topo dos maiores rendimentos. Eduardo Cucolo, em matéria para a Folha de São Paulo mostra que para cada R$ 1.000,00 recebidos por esse grupo, são pagos R$ 758,00 para mulheres brancas, R$ 561 para homens pretos ou pardos e R$ 444,00 para mulheres pretas ou pardas. Essa diferenciação se mostra ainda na ocupação de cargos gerenciais: quase 70% das vagas para brancos e menos de 30% para pretos ou pardos.

- Outro indicador apresentado na pesquisa aponta que, mesmo representando 55% da população, os negros (pretos e pardos) equivalem a 66% dos desocupados e dos subutilizados. A taxa de desocupação também é maior entre eles (14,1%) do que entre os brancos (9,5%).

- Na relação ricos e pobres, o IBGE aponta que, de cada quatro pessoas no grupo dos 10% com menores rendimentos, três são negras (pretas e pardas) e uma é branca. Entre os 10% mais ricos, a proporção se inverte. A partir desses dados, é possível inferir que a pobreza branca é um efeito colateral de um projeto de precarização e extermínio da vida negra.

- O percentual de pretos e pardos abaixo da linha da pobreza é mais que o dobro dos brancos. O estudo aponta que dos brasileiros que recebem menos do que US$ 5,50 por dia, o percentual de brancos é de 15,4%, enquanto o de negros (pretos e pardos) é de 32,9%.

- Conforme se caminha para a extrema pobreza, a diferença se amplia ainda mais. 3,6% dos brancos vivem com menos de US$ 1,90 por dia, enquanto a proporção de pretos e pardos nessa situação é de 8,8%.

No que tange as políticas de segurança pública, o Decreto Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais) aplica inúmeras contravenções ao Código Penal, passíveis de multa e prisão. É válido de destaque a especificação dos “tipos perigosos” presentes no artigo décimo quarto: “Presume-se perigosos os indivíduos – (i) condenados por motivo de contravenção cometido em estado de embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos análogos, quando habitual a embriaguez; (ii) condenados por vadiagem ou mendicância.” Na prática, esse Decreto Lei institucionalizou a perseguição ao negro, já marcado como elemento de entrave para o progresso nacional. Com a confluência das políticas supracitadas, era mais do que esperado que negros (especialmente os homens negros) fossem considerados “vadios”, já que trabalho formal, moradia adequada e condições mínimas de dignidade lhes foram negados sistematicamente. O início do encarceramento massificado dessa população, bem como as estratégias de extermínio passam a ser experimentadas de maneira cada vez mais sofisticada, sendo uma realidade presente nos territórios de maioria negra até os dias atuais. O IBGE aponta (no mesmo estudo supracitado) que:

“[…] no Brasil, a taxa de homicídios foi 16,0 entre as pessoas brancas e 43,4 entre as pretas ou pardas a cada 100 mil habitantes em 2017. Em outras palavras, uma pessoa preta ou parda tinha 2,7 vezes mais chances de ser vítima de homicídio intencional do que uma pessoa branca. A série histórica revela ainda que, enquanto a taxa manteve-se estável na população branca entre 2012 e 2017, ela aumentou na população preta ou parda nesse mesmo período, passando de 37,2 para 43,4 homicídios por 100 mil habitantes desse grupo populacional, o que representa cerca de 255 mil mortes por homicídio registradas no Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM, do Ministério da Saúde, em seis anos.” (IBGE, 2017, p. 09).

Considerações finais

Efetivamente, nunca houve nada de propositivo na história da República brasileira visando a melhoria das condições de vida da população negra, muito pelo contrário, o que podemos constatar ao longo da história são inúmeras políticas afirmativas para brancos, com cotas para imigração, trabalho, terras e crédito. O negro, de elemento central para a economia do país, na condição de escravo e motor do modelo agroexportador nos distintos períodos (ciclo do açúcar, ciclo do ouro e ciclo do café) e até importante fator da dinâmica urbana, com grande parcela de pretos e “mulatos” livres em diversos extratos da sociedade, e nomes proeminentes da cultura brasileira (a exemplo de Machado de Assis e Lima Barreto), passou à condição de refém de inúmeras violências que selaram seu futuro numa dinâmica de desigualdade que persiste até os dias atuais. Essas violências foram instrumentalizadas a partir das inúmeras leis apresentadas (e tantas outras que não puderam entrar neste curto espaço), com destaque para a Lei de Terras e a Lei da Abolição (sem proteção ou planejamento), aliadas às políticas migratórias, de segurança pública, trabalhistas e culturais. Conforme afirma Alfredo Bosi (1992, p.144) “para o negro brasileiro, o liberalismo republicano nada tinha a oferecer”. O embranquecimento foi a principal política de interesse das elites brasileiras, responsável por abrir as portas do país para imigrantes europeus. Aos negros restou negligência, violência e genocídio..

Por fim, o mercado de trabalho brasileiro foi formado a partir da imigração branca, com foco não apenas na substituição da mão-de-obra negra, mas principalmente na assimilação de seu “estoque eugênico”, garantindo o futuro do país rumo à civilização. Criou-se as condições materiais para que se consolidasse a existência de um excedente estrutural de trabalhadores (THEODORO, 2008, p. 43), que hoje chamamos de “ralé” (SOUZA, 2009), precariado (BRAGA, 2012) ou subproletariado (SINGER, 2012). A ideologia “do Brasil do progresso e da modernização” que não abarcava o pobre, especialmente o pobre negro. O progresso brasileiro não optou por sua incorporação digna a partir da política, mas sim valeu-se da política pública para marcar a sua inclusão precária, mantendo-o estagnado e subalterno por 130 anos. É digno de nota que o brasileiro apenas tolera conviver com tamanha desigualdade e injustiça porque ela foi desenhada e endereçada aos milhares de negros e negras, resultantes da mesma visão de mundo encimada na eugenia e no branqueamento do país. Thales de Azevedo (1975), importante intelectual baiano, constatou em inúmeras pesquisas que, concomitante à discriminação contra negros (uma realidade cotidiana), a tolerância racial surge como principal elemento evocado pelos brasileiros ao definir sua identidade nacional. “A mais sensível nota do ideário moral no Brasil, cultivada com insistência e intransigência”. Como bem lembrado por Mário Theodoro (2008, p. 44): “o negro, ao perder o lugar central no mundo do trabalho, não deixou de exercer o papel social como núcleo maior dos pobres, prestadores de serviços aos quais as classes médias recorrem ostensivamente” e sem nenhum constrangimento.

Nessa lógica, as elites brasileiras viam como única redenção possível para a comunidade negra o processo de “mestiçagem” e a resignação em viver nos cenários mais abjetos da sociedade brasileira. Felizmente os milhares de homens e mulheres negras que resistiram pensaram diferente, pois sempre souberam que as (suas) vidas negras importam.

Notas

1 Importante ressaltar que o entendimento científico da mestiçagem, no período mencionado, afirmava que qualquer mistura racial entre pretos e brancos promoveria automaticamente a evolução preta (detentora do estoque genético inferior) para uma “realidade branca” (portadora do estoque eugênico favorável). Desse modo, “mulatos” seriam o próximo passo evolutivo de seus antepassados pretos, estando um passo atrás de suas contrapartes brancas. Uma “raça” de transição, necessária para a completa aniquilação de pretos e indígenas. Um “mal necessário”.

2 Esta análise reconhece a necessidade de pontuar as disparidades de gênero e as distinções na inserção de homens e mulheres no mercado de trabalho e na estrutura social (especialmente dentro das desigualdades raciais). A análise de gênero nesse período é fundamental para entender a inserção de mulheres negras (especialmente pretas) na vida doméstica das famílias brancas, e a criação da imagem de controle do homem negro violento e perigoso (sem espaço na organização do trabalho formal e da própria construção tradicional da masculinidade provedora). Devido ao pequeno espaço do texto e a profundidade necessária para tal discussão, não irei incorrer por essa linha analítica. Espero contar com este espaço para futuras contribuições e desenvolvimento dessa e de outras problemáticas.

3 Curiosamente a Frente Negra Brasileira foi uma apoiadora de primeira hora do varguismo, com inúmeros quadros figurando no Movimento Integralista Brasileiro. Recomendo a recente matéria da BBC News Brasil sobre essa pioneira organização antirracista. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/amp/brasil-53000662?__twitter_impression=true>. Acesso em: 13 de junho de 2020.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Thales. Democracia racial: ideologia e realidade. Petrópolis: Ed. Vozes, 1975.

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

BRAGA, Ruy. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. São Paulo: Boitempo, 2013.

COSTA, Sérgio. Dois Atlânticos – Teoria social, antirracismo, cosmopolitismo. Belo Horizonte: Editora UFMG/Humanitás, 2006.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

KOWARICK, Lucio. Trabalho e vadiagem: a origem do trabalho livre no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.

STEPAN, Nancy Leys. Identidades Nacionais e Transformações Raciais. In: A hora da eugenia: raça, gênero e nação na América Latina. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005.

THEODORO, Mário. As características do mercado de trabalho e as origens do informal no Brasil. In: JACCOUD, Luciana (Org.). Questão social e políticas sociais no Brasil contemporâneo. Brasília: IPEA, 2005. p.91-126.

_________________. “Exclusão ou inclusão precária? O negro na sociedade brasileira”. Inclusão Social, Brasília, v. 3, n. 1, p. 79-82, out. 2007/mar. 2008.

_________________. “A formação do mercado de trabalho e a questão racial no Brasil”. In: THEODORO (org.). As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil – 120 anos após a abolição. Brasilía: IPEA, 2008. p.19-47

***

Leonardo Fabri é Sociólogo e Cientista político (FESPSP) e cursa Mestrado em Administração Pública e Governo (FGV EAESP), onde pesquisa padrões de desenvolvimento, políticas públicas e as múltiplas dimensões da desigualdade. Como pesquisador, trabalhou na Oxford University Press do Brasil, Fundação Perseu Abramo, Laboratório de Educação e GVces. Atualmente desenvolve projetos de comunicação e equidade racial no Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade (CEERT).

Capitalismo e crise: o que o racismo tem a ver com isso?

A história do racismo moderno se entrelaça com a história das crises estruturais do capitalismo.

Por Silvio Luiz de Almeida.

Há dois fatores sistematicamente negligenciados pelas analistas da atual crise econômica. O primeiro é o caráter estrutural e sistêmico da crise. Em geral, são destacados como motivos determinantes da crise os erros e ou excessos cometidos pelos agentes de mercado ou pelos governantes da vez. O caminho intelectual dessa explicação é o individualismo, o que reduz a crise a um problema moral e/ou jurídico. Desse modo, a avaliação da crise e suas graves conseqüências sociais – fome, desemprego, violência, encarceramento, mortes – convertem-se em libelos pela reforma dos sistemas jurídicos, pela imposição de mecanismos contra a corrupção ou ainda, por campanhas pela conscientização acerca dos males provocados pela “ganância” ou pela sede de lucro. Enfim, tanto causas como efeitos recaem apenas sobre os sujeitos e nunca são questionadas as estruturas sociais que permitem a repetição dos comportamentos e das relações que desencadeiam as crises.

O segundo fator esquecido pelos estudiosos da crise – intimamente ligado ao primeiro – é a especificidade que a crise assume no tocante aos grupos sociais que a sociologia denomina de minorias. Minorias caracterizam-se pelos processos de discriminação direta ou indireta a que são submetidas pessoas socialmente identificadas como pertencentes a determinados grupos sociais (negros, judeus, mulheres, pessoas LGBT etc.). A discriminação sistemática, processual e histórica cria uma estratificação social que se reverte em inúmeras desvantagens políticas e econômicas aos grupos minoritários, vivenciadas na forma de pobreza, salários mais baixos, menor acesso aos sistemas de saúde e educação, maiores chances de encarceramento e morte.

São duas as conclusões até este momento: 1) a identificação de um grupo social minoritário deve levar em conta as peculiaridades de cada formação social, vez que a dinâmica do processo discriminatório vincula-se à lógica da econômica e da política; 2) a discriminação só se torna sistêmica se forem reproduzidas as condições sócio-políticas que naturalizem a desigualdade de tratamento oferecido a indivíduos pertencentes a grupos minoritários. Por isso, em face da estrutura política e econômica da sociedade contemporânea, formas de discriminação como o racismo só se estabelecem se houver a participação do Estado, que pode atuar diretamente na classificação de pessoas e nos processos discriminatórios (escravidão, apartheid e nazismo) ou indiretamente, quando há omissão diante da discriminação, permitindo-se que preconceitos historicamente arraigados contra negros, mulheres e gays se transformem em critérios “ocultos” ou regras “não inscritas” que operam no funcionamento das instituições, na distribuição econômica (emprego e renda, por exemplo) e na ocupação de espaços de poder e decisão.

Crise como crise do capitalismo

Em primeiro lugar, o que chamamos de capitalismo é uma relação social, em que detentores de dinheiro e dos meios de produção (máquinas, terra, escritórios, ferramentas, computadores etc.) e trabalhadores assalariados relacionam-se com o fim de produzir mercadorias. O objetivo fundamental da produção de mercadorias é gerar mais dinheiro do que o investido na produção, e não satisfazer necessidades humanas. Portanto, além de cobrir os custos da produção, a venda de mercadorias deve gerar um excedente que será revertido para a aquisição de mais capital, ou seja, na ampliação dos fatores de produção. O capitalismo se define como um processo socialmente orientado para o acúmulo de capital. Mas ainda que a base da relação mantenha-se a mesma, a produção capitalista será organizada das mais diferentes maneiras, e isso irá variar de acordo com o local, com o desenvolvimento tecnológico, com as condições dos trabalhadores, com as condições políticas etc. Em suma: as formas de acumulação podem variar a fim de garantir a expansão do capital, o aumento da produtividade e a obtenção do lucro.

Uma sociedade de troca mercantil não é um dado natural, mas uma construção histórica. O mercado ou sociedade civil não seria possível sem instituições, direito e política. Como nos adverte Robert Boyer “as instituições básicas de uma economia mercantil pressupõem atores e estratégias para além dos atores e estratégias meramente econômicos”1. Para demonstrar como o mercado é de fato uma construção social, Boyer conta-nos como a intervenção estatal direta ou indireta foi imprescindível para: 1) tornar possível a concorrência, estipulando regras e limites à atuação das empresas. A concorrência que muitos consideram como da “natureza” do capitalismo só é possível pela mediação entre as esferas pública e privada; 2) liberar as forças de concorrência do trabalho, o que historicamente implicou na regulação das relações salariais, ora pelo direito privado (privilegiando regras pactuadas pela negociação entre capital e trabalho), ora ao denominado direito social (com imposição de certos limites ao contrato). Nesse sentido, a intervenção estatal “é mais evidente ainda quando referente à cobertura social: as lutas dos assalariados pelo reconhecimento dos acidentes de trabalho, dos direitos à aposentadoria e à saúde resultaram em casos de avanço em matéria de direitos sociais – avanços que dizem respeito tanto à natureza da cidadania quanto ao modo de regulação”2. A relação salarial, independentemente de quais mecanismos jurídico-políticos atuam na fixação de seus parâmetros, é decorrente de uma mediação estatal.

É nesse sentido que além das condições objetivas – e aqui referimo-nos às possibilidades materiais para o desenvolvimento das relações sociais capitalistas – o capitalismo necessita de condições subjetivas. Com efeito, os indivíduos precisam ser formados, subjetivamente constituídos, para reproduzir em seus atos concretos as relações sociais, cuja forma básica é a troca mercantil. Nisso, resulta o fato de que um indivíduo precisa tornar-se um trabalhador ou um capitalista, ou seja, precisa “naturalizar” a separação entre “Estado” e “sociedade civil”, sua condição social e seu pertencimento a determinada classe ou grupo. Esse processo, muitas vezes, passa pela incorporação de preconceitos e discriminação que serão “atualizadas” para funcionar como modos de subjetivação no interior do capitalismo. Este processo não é “espontâneo”; os sistemas de educação e meios de comunicação de massa são aparelhos funcionam justamente produzindo subjetividades culturalmente adaptadas em seu interior. Não é por outro motivo que parte da sociedade entende como um mero aspecto “cultural” o fato de negros e mulheres receberem os piores salários e trabalharem mais horas mesmo que isso contrarie disposições legais3.

Estado e crise

Mas o que é o Estado? Como define Joachim Hirsch4, o Estado é a “condensação material de uma relação social de força”. Está longe de ser, portanto, o resultado de um contrato social, a corporificação da vontade popular democrática, o ápice da racionalidade ou o instrumento de opressão da classe dominante. Essas definições que passeiam entre o idealismo e a simplificação abstrata, não revelam a materialidade do Estado, enquanto um complexo de relações sociais indissociável do movimento da economia.

“Ele é bem mais uma relação social entre indivíduos, grupos e classes, a ‘condensação material de uma relação social de força’. Material, porque essa relação assume uma forma marcada por mecanismos burocráticos e políticos próprios no sistema das instituições, organizações e aparelhos políticos. A aparelhagem do Estado tem uma consistência e uma estabilidade e por isso é mais do que a expressão direta de uma relação social de força. Mudanças nas relações de força sempre produzem efeitos no interior do Estado, mas ao mesmo tempo a estrutura existente do aparelho estatal reage sobre eles. O Estado expressa em sua concreta estrutura organizativa relações sociais de força, mas também simultaneamente as forma e as estabiliza” 5.

O Estado é a forma política do capitalismo, e não um mero instrumento dos capitalistas. Pode-se dizer que o Estado é de classe, mas não de uma classe, salvo em condições excepcionais e de profunda anormalidade. Em uma sociedade dividida em classes e grupos sociais, o Estado aparece como a unidade possível, em uma vinculação que se vale de mecanismos repressivos e material-ideológicos6. A manutenção desse modo de vida conflituoso depende da internalização, pelos indivíduos, das condições de funcionamento da sociedade capitalista como parte da “cultura”. A ideologia – e quando esta não for suficiente, a violência física – fornece o remendo para uma sociedade estruturalmente marcada por contradições, conflitos e antagonismos insuperáveis. Esses fatores explicam a importância da construção de um discurso ideológico calcado na meritocracia, no sucesso individual e no racismo a fim de “naturalizar” a desigualdade.

Ressalte-se que alterações das relações de força e dos conflitos sociais pressupõem a capacidade do Estado de manter “as estruturas socioeconômicas fundamentais” e a adaptação do Estado às transformações sociais sem comprometer sua unidade relativa e sua capacidade de garantir a estabilidade política e econômica7.

O conflito social entre capital e trabalho assalariado não é único conflito existente na sociedade capitalista. Há outros conflitos que se articulam com as relações de dominação e exploração, que não se originam nas relações de classe e tampouco “desapareceriam com ela”8: são conflitos raciais, sexuais, religiosos, culturais e regionais que remontam a períodos anteriores ao capitalismo, mas que nele tomam uma forma especificamente capitalista. Portanto, entender a dinâmica dos conflitos raciais e sexuais é absolutamente essencial à compreensão do capitalismo, visto que a dominação de classe se realiza nas mais variadas formas de opressão racial e sexual. A relação entre Estado e sociedade não se resume à troca e produção de mercadorias; as relações de opressão e de exploração sexuais e raciais são importantes na definição do modo de intervenção do Estado e na organização dos aspectos gerais da sociedade9.

“O racismo, tal como a moderna construção das relações de gênero, é um meio da divisão social e da desorganização das classes dominadas, seja no interior como no exterior das fronteiras estatais. Através desses mecanismos de opressão e de dominação funda-se o povo enquanto nação. Como as fronteiras estatais são sempre permeáveis e a unidade ‘étnica’ deve permanecer basicamente indefinida e instável, o racismo adquire sua contínua eficácia e dinâmica”10.

Há, portanto, um nexo estrutural entre as relações de classe e a constituição social de grupos raciais e sexuais que não pode ser ignorado11. Como afirmei no artigo “Estado, direito e análise materialista do racismo”, “as classes quando materialmente consideradas também são compostas de mulheres, pessoas negras, indígenas, gays, imigrantes, pessoas com deficiência, que não podem ser definidas tão somente pelo fato de não serem proprietários dos meios de produção. “Para entender as classes em seu sentido material, portanto, é preciso, antes de tudo, dirigir o olhar para a situação real das minorias”12.

O que é a crise afinal?

A crise é um elemento estrutural, inscrito na lógica da sociabilidade capitalista13. Deste modo, em sendo a crise parte do capitalismo, defini-la é, de certo modo, determinar o funcionamento não apenas da economia, mas das instituições políticas que devem manter a estabilidade14. O processo de produção capitalista depende de uma expansão permanente da produção e de uma acumulação incessante de capital. Entretanto, a acumulação incessante de capital e a necessidade de aumento da produção encontram limites históricos que se chocam com as características conflituosas da sociedade. A crise se dá justamente quando o processo econômico capitalista não encontra compatibilidade com as instituições e as normas que deveriam manter a instabilidade. As crises revelam-se, portanto, como a incapacidade do sistema capitalista em determinados momentos da história de promover a integração social por meio das regras sociais vigentes. Em outras palavras, o modo de regulação, constituído por normas jurídicas, valores, mecanismos de conciliação e integração institucionais entra em conflito com o regime de acumulação. A consequência disso é que a ligação entre Estado e sociedade civil, mantida, como foi visto, mediante a utilização de mecanismos repressivos e de inculcação ideológica, começa ruir. O sistema de regulação entra em colapso, o que resulta em conflitos entre instituições estatais, independência de órgãos governamentais que passam a se voltar uns contra os outros e funcionar para além de qualquer previsibilidade, falta de direção governamental e instabilidade política15. Não se torna mais possível convencer as pessoas de que viver debaixo de certas regras é normal e, a violência estatal passa a ser recorrente como meio de controle social.

O racismo e as crises

A crise de 1873, o imperialismo e o neocolonialismo

A história do racismo moderno se entrelaça com a história das crises estruturais do capitalismo. A necessidade de alteração dos parâmetros de intervenção estatal a fim de retomar a estabilidade econômica e política – e aqui entenda-se estabilidade como o funcionamento regular do processo de valorização capitalista – sempre resultou em formas renovadas de violência e estratégias de subjugação da população negra.

A primeira grande crise do capital, de 1873, resultou na alteração brutal das relações capitalistas. Além de alterar toda a produção industrial do mundo, redefinir o equilíbrio político e militar e alterar todo o sistema financeiro e monetário internacional, a crise de 1873 foi o ponto de partida para o imperialismo e, mais tarde, para a primeira grande guerra16.

O imperialismo marcou o início da dominação colonial e da transferência das disputas capitalistas do plano interno para o plano internacional. Isso porque a crise de superacumulação de capital obrigou o capitalismo a expandir-se além das fronteiras nacionais. Essa é a explicação econômica do imperialismo, mas que também teve como base um argumento ideológico preponderante: o racismo.

A ideologia imperialista baseou-se no racismo e na ideia eurocêntrica do progresso. Os povos da África, por exemplo, precisavam ser “salvos” pelo conquistador europeu de seu atraso natural. Essa ideologia racista, somada ao discurso pseudocientífico do “darwinismo social” – que afirmava a superioridade “natural” do homem branco –, foram o elemento legitimador da pilhagem, assassinatos e destruição promovida pelos europeus no continente africano17.

“A fúria da conquista colonial, que teve em considerações racistas de ‘superioridade civilizacional’ seu principal alicerce ideológico (até setores da Internacional Socialista, confinada basicamente à Europa, admitiam a expansão colonial em nome da ‘obra civilizadora’ e seus países, e se definiam, como o alemão Eduard David, ‘socialimperialistas’) produziu vítimas em número maior aos holocaustos europeus do século XX, e fez também nascerem movimentos de resistência, que, finalmente, incorporaram os povos coloniais à luta política mundial contemporânea.”18

Achille Mbembe, em Crítica da razão negra, apresenta os laços inextricáveis entre “morte” e “negócio” na esteira da relação entre imperialismo, colonialismo e racismo:

“Esta brutal investida fora da Europa ficará conhecida pelo termo “colonização” ou “imperialismo”. Sendo uma das maneiras de a pretensão européia ao domínio universal se manifestar, a colonização é uma forma de poder constituinte, na qual a relação com a terra, as populações e o território associa, de modo inédito na história da Humanidade, as três lógicas da raça, da burocracia e do negócio (commercium). Na ordem colonial, a raça opera enquanto princípio do corpo político. A raça permite classificar os seres humanos em categorias físicas e mentais específicas. A burocracia emerge como um dispositivo de dominação; já a rede que liga a morte e o negócio opera como matriz fulcral do poder. A força passa a ser lei, e alei tem por conteúdo a própria força19.

A bolsa de valores, o empreendimento colonial e o desenvolvimento do capital financeiro são, ao fim e ao cabo, os fundamentos econômicos que permitiram a constituição do racismo e do nacionalismo como a manifestação da ideologia do capitalismo após a grande crise do século XIX.

A crise de 1929, o Welfare State e a nova forma do racismo

Após a grande de depressão de 1929 e a segunda grande guerra, o arranjo social estabilizador resultou no regime fordista de acumulação e no Welfare State. A produção industrial em larga escala e o consumo de massa foram articulados com a ampliação de direitos sociais e políticas de integração de grupos sociais ao mercado consumidor. Entretanto, mesmo o Estado Social keynesiano ou Welfare State foi incapaz de lidar com os problemas sociais que estruturam o capitalismo. A desigualdade é um dado permanente do capitalismo, que pode ser, a depender de circunstâncias históricas e arranjos politicos específicos, no máximo, maior ou menor.

Mas como lembra David Harvey, mesmo na “Era de ouro do capitalismo”, o acesso aos direitos sociais pelos trabalhadores não foi simétrico e variava de acordo com a capacidade produtiva do país, o setor da economia e o grupo social a que pertencia o trabalhador. Setores de alto risco da economia e países de fraca demanda interna e com baixa capacidade de inovação tecnológica possuíam fracas redes de proteção social, com baixa permeabilidade às reivindicações da classe trabalhadora. Havia setores fordistas que se serviam de bases não fordistas de contratação, o que significa que alguns trabalhadores eram submetidos à superexploração ou mesmo ao trabalho compulsório, ainda que sob a égide de um Estado social e democrático20.

Outra importante distinção feita por Harvey para se compreender as limitações do Welfare State é entre os setores “monopolista” e “competitivo” da indústria. O setor monopolista caracteriza-se por alta demanda, em que os conflitos encontravam lugar para converter-se em “direitos”. Já o “setor competitivo” é de alto risco, baixos salários e subcontratação e é nele que mulheres, negros e imigrantes estão alocados, longe da proteção de sindicatos fortes e da incidência de direitos sociais. Assim que racismo e sexismo colocam determinadas pessoas em seu “devido lugar”, ou seja, nos setores menos protegidos e mais precarizados da economia.

A enorme contradição de uma sociedade em que se pregava a universalidade de direitos e que, ao mesmo tempo, negros, mulheres e imigrantes eram tratados como caso de polícia, gerou movimentos de contestação social que colocavam em xeque a coerência ideológica e a estabilidade política do arranjo socioeconômico do pós-guerra. Ressalte-se que até mesmo o movimento sindical e as organizações de esquerda mostraram profundas limitações – assim como ocorre ainda hoje -, para a realização de uma crítica e até uma autocrítica que expusesse o racismo e o machismo que impregnavam suas próprias estruturas. A única forma de lidar com a denúncia dos movimentos sociais às contradições do Welfare State foi a criminalização e a perseguição aos “radicais”, “criminosos” e “comunistas” que ameaçavam as bases de uma sociedade livre21.

Neoliberalismo e racismo

A crise do Estado de Bem Estar social e do modelo fordista de produção dá ao racismo uma nova forma. O fim do consumo de massa como padrão produtivo predominante, o enfraquecimento dos sindicatos, a produção baseada em alta tecnologia e a supressão dos direitos sociais em nome da austeridade fiscal tornaram populações inteiras submetidas às mais precárias condições ou simplesmente abandonadas à própria sorte, anunciando o que muito consideram o esgotamento do modelo expansivo do capital.

Chama-se por austeridade fiscal o corte das fontes de financiamento dos “direitos sociais” a fim de transferir parte do orçamento público para o setor financeiro privado por meio dos juros da dívida pública. Em nome de uma pretensa “responsabilidade fiscal” segue-se a onda de privatizações, precarização do trabalho e desregulamentação de setores da economia. Do ponto de vista ideológico, a produção de um discurso justificador da destruição de um sistema histórico de proteção social revela a associação entre parte dos proprietários dos meios de comunicação de massa e o capital financeiro: o discurso do empreendedorismo, da meritocracia, do fim do emprego e da liberdade econômica como liberdade política são diuturnamente martelados nos telejornais e até nos programas de entretenimento. Ao mesmo tempo, naturalizase a figura do inimigo, do “bandido” que ameaça a integração social, distraindo a sociedade que, amedrontada pelos programas policiais e pelo noticiário, aceita a intervenção repressiva do Estado em nome da segurança, mas que, na verdade, servirá para conter o inconformismo social diante do esgarçamento provocado pela da gestão neoliberal do capitalismo. Mais do que isso, o regime de acumulação que alguns denominam de pós-fordista dependerá cada vez mais da supressão da democracia22. A captura do orçamento pelo capital financeiro envolve a formulação de um discurso que transforma decisões políticas, em especial as que envolvem finanças públicas e macroeconomia, em decisões “técnicas”, de “especialistas”, infensas à participação popular.

O esfacelamento da sociabilidade regida pelo trabalho abstrato e pela “valorização do valor” resulta em terríveis tragédias sociais, haja vista que o movimento da economia e da política não é mais de integração ao mercado (há que se lembrar que na lógica liberal o “mercado” é a sociedade civil). Como não serão integrados ao mercado, seja como consumidores ou como trabalhadores, jovens negros, pobres, moradores de periferia e minorias sexuais serão vitimados por fome, epidemias ou pela eliminação física promovida direta ou indiretamente (e.g. corte nos direitos sociais) pelo Estado. Enfim, no contexto da crise, o racismo é um elemento de racionalidade, de “normalidade” e que se apresenta como modo de integração possível de uma sociedade em que os conflitos tornam-se cada vez mais agudos.

A superação do racismo passa pela reflexão sobre formas de sociabilidade que não se alimentem de uma lógica de conflitos, contradições e antagonismos sociais que não podem ser resolvidos, no máximo mantidos sob controle. Todavia, a busca por uma nova economia e por formas alternativas de organização é tarefa impossível sem que o racismo e outras formas de discriminação sejam compreendidas como parte essencial dos processos de exploração e de opressão de uma sociedade que se quer transformar.

* * *

Silvio Luiz de Almeida é natural de São Paulo, capital. Jurista e filósofo, doutor em filosofia e teoria geral do direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Largo São Francisco), é autor, entre outros de Sartre: direito e política: ontologia, liberdade, revolução coordenador do dossiê da Margem Esquerda sobre “Marxismo e a questão racial”, revista semestral da Boitempo, de cujo conselho editorial ele integra. Atualmente Preside o Instituto Luiz Gama, entidade com atuação na área direitos humanos e leciona nas Faculdades de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade São Judas Tadeu. Colabora com o Blog da Boitempo esporadicamente.

Neste vídeo para a TV Boitempo, Silvio Luiz de Almeida disseca o arranjo estrutural do capitalismo, suas crises e o racismo nas relações político-econômicas. O depoimento foi colhido por Artur Renzo na sede da Boitempo em 2017. Confira aqui mais vídeos do Silvio Almeida em nosso canal no YouTube.

NOTAS

1 BOYER, Robert. Teoria da regulação: os fundamentos. São Paulo: Estação Liberdade, 2009, p. 48.

2 BOYER, Robert. Teoria da regulação: os fundamentos. São Paulo: Estação Liberdade, 2009, p. 51. No mesmo sentido ver BRUNHOFF, Simone de. Estado e capital: uma análise da política econômica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1985, p. 17.

3 É interessante notar que os discursos racistas assumem diferentes modulações a depender do contexto social, cultural e econômico. Como nota Van Dijk, uma das características centrais do racismo contemporâneo é a sua negação, “ilustrada de modo típico nas conhecidas ressalvas do tipo ‘não tenho nada contra negros, mas…”. VAN DIJK, Teun A. Discurso e poder. São Paulo: Contexto, 2015, p. 155.

4 HIRSCH, Joachim. Teoria materialista do Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 37

5 Idem, Ibidem, p. 37-38

6 Idem, Ibidem, p. 37

7 Idem, Ibidem, p. 39-40

8 Idem, Ibidem, p. 40.

9 Idem, Ibidem, p. 40

10 Idem, Ibidem, p. 86

11 “colocar a forma de socialização capitalista como ponto de partida de uma análise do Estado não quer dizer que tais antagonismos não sejam essenciais, ou que apresentem “contradições secundárias” subordinadas. Ao contrário, a relação com a natureza, de gênero, a opressão sexual e a racista estão inseparavelmente unidas com a relação de capital, e não poderiam existir sem ela. No entanto, o decisivo é que o modo de socialização capitalista, enquanto relação de reprodução material, é determinante na medida em que impregna as estruturas e as instituições sociais – as formas sociais determinadas por ele – nas quais todos essas antagonismos sociais ganham expressão e ligam-se uns aos outros. HIRSCH, Joachim. Teoria materialista do Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 134

12 ALMEIDA, Silvio Luiz de. “Estado, direito e análise materialista do racismo”. In: Celso Naoto Kashiura Junior; Oswaldo Akamine Junior, Tarso de Melo. (Org.). Para a crítica do direito: reflexões sobre teorias e práticas jurídicas. São Paulo: Outras Expressões; Dobra universitário, 2015, p. 747-767.

13 A sociedade capitalista é, em razão de seus antagonismos e conflitos estruturais, fundamentalmente portadora de crise, e por isso, só pode ser estável em suas respectivas estruturais sociais, políticas e institucionais por períodos limitados. Seu desenvolvimento não transcorre nem linear, nem continuamente; as fases de relativa estabilidade são sempre interrompidas por grandes crises. …” Idem, Ibidem, p. 131.

14 HIRSCH, Joachim. Teoria materialista do Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 134.

15 Idem, Ibidem, p. 134.

16 COGGIOLA, Osvaldo. As grandes depressões (1873-1896 e 1929-1939): fundamentos econômicos, consequencias geopolíticas e lições para o presente. São Paulo: Alameda, 2009, p. 104.

17 A população da ‘Africa negra’ era, no século XIX, de três a quatro vezes menor do que no século XVI. A conquista colonial capitalista (com uso de artilharia contra, no máximo, fuzis coloniais), o trabalho forçado multiforme e generalizado, a repressão das numerosas revoltas por meio do ferro e do fogo, a subalimentação, as diversas doenças locais, as doenças importadas e a continuação do tráfico negreiro oriental, reduziram ainda mais a população que baixou para quase um terço. Idem, Ibidem, p. 118.

18 Idem, Ibidem, p. 120.

19 MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona, 2014, p. 105.

20 HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2011, p. 132.

21 MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

22 DARDOT, Pierre; LAVAL, Cristian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

REFERÊNCIAS

AGLIETTA, Michel. A theory of capitalist regulation: the US experience. London: Verso, 2000. _______. Régulation et crises du capitalism. Paris: Odile Jacob, 1997.

ALMEIDA, Silvio Luiz de. “Estado, direito e análise materialista do racismo”. In: Celso Naoto Kashiura Junior; Oswaldo Akamine Junior, Tarso de Melo. (Org.). Para a crítica do direito: reflexões sobre teorias e práticas jurídicas. São Paulo: Outras Expressões; Dobra universitário, 2015, p. 747-767.

BALIBAR, Etienne; WALLERSTEIN, Immanuel. Race, Class and Nation: ambiguous identity. Londres, Reino Unido: Verso, 2010.

BOYER, Robert. La flexibilité du travail en Europe. Paris: La découverte, 1986.

BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista: a degradação do trabalho no século XX. Rio de Janeiro, LTC, 1987.

BRUNHOFF, Simone de. Estado e capital: uma análise da política econômica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1985

CALDAS, Camilo Onoda. A teoria da derivação do Estado e do Direito. São Paulo: Dobra; Outras Expressões, 2015.

COGGIOLA, Osvaldo. As grandes depressões (1873-1896 e 1929-1939): fundamentos econômicos, consequencias geopolíticas e lições para o presente. São Paulo: Alameda, 2009, p. 104

DARDOT, Pierre; LAVAL, Cristian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2011.

HIRSCH, Joachim. Teoria Materialista do Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010.

HOLLOWAY, John. Keynesianismo, uma peligrosa ilusión. Buenos Aires, Argentina: Herramienta, 2003.

JESSOP, Bob; SUM, Ngai-Ling. Beyond the regulation approach. Cheltenham, UK; Northhampton, MA, EUA: Edward Elgar, 2006.

MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional. Rio de Janeiro: Zahar, 1982

MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo, 2013.

MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona, 2014.

TIZESCU, Alessandra Devulsky da Silva. Aglietta e a teoria da regulação: direito e capitalismo. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo: tese de doutorado, 2014. VAN DIJK, Teun A. Discurso e poder. São Paulo: Contexto, 2015

fonte: https://blogdaboitempo.com.br/2020/06/23/capitalismo-e-crise-o-que-o-racismo-tem-a-ver-com-isso/