Ex-presidenta Dilma é uma das que tem um pedido de anistia, que deveria ter sido analisado em março. Atual comissão não reconhece a ditadura, enquanto Governo reduz mecanismos do Estado que admitem a violência nos anos de chumbo contra quem discordava do regime militar

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/HIZ5WJBX2RDJZBMUBLZQIBCHBI.jpg)

O Brasil restaurou a democracia em 1985 sem acertar as contas com a história e a memória das vítimas do regime militar que durou 21 anos. Diferentemente de países como a Argentina ou o Chile, que levaram seus algozes para o banco dos réus antes de virar a página, o país se contentou com a Lei da Anistia, assinada em 1979 pelo general João Batista Figueiredo, que presidia o Brasil. A lei ‘perdoava’ militantes de esquerda, bem como militares acusados de crimes. Em 2002, durante o governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), uma outra pequena vitória para quem sofreu os abusos dos militares, com a criação do regime do anistiado político. O sistema indeniza quem sofreu perseguição e tortura do Estado durante a ditadura militar. A ex-presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, é uma das que pleiteia hoje esse benefício após ter passado dois anos sob tortura na prisão durante o regime militar.

Mas, depois de quase 20 anos, sob um Governo entusiasta da ditadura, os benefícios de reparação da memória estão ameaçados. Houve uma queda exponencial nos deferimentos dos pedidos de anistia e um endurecimento das regras para solicitar o benefício durante a gestão Jair Bolsonaro (sem partido). Somente10% dos pedidos feitos até o momento foram deferidos. A queda nas aprovações vem desde o Governo Michel Temer (MDB), quando 13% dos requerimentos foram aprovados.

O status de anistiado político é concedido às pessoas que tenham sofrido perseguição por órgãos ou indivíduos ligados ao Estado brasileiro entre os anos de 1946 e 1988. A maioria dos reconhecidos como anistiados foi alvo de perseguição durante a ditadura entre os anos de 1964 e 1985. “Desde a gestão Temer, o Estado brasileiro nem pede mais perdão a quem a Comissão de Anistia entende que tem de receber uma reparação”, diz a professora de direito da Universidade de Brasília (UnB), Eneá Stutz e Almeida, conselheira da comissão entre 2009 e 2018. O pedido de desculpas era um importante gesto simbólico, no qual, após analisar minuciosamente os processos em que os requerentes solicitavam a anistia e avaliar que o pedido era justo, os membros do Conselho da Comissão da Anistia anunciavam: “Em nome do Estado brasileiro nós pedimos perdão”.

De 2016 para cá, alguns conselheiros passaram a insultar quem requisita o reconhecimento de que foi perseguido pela ditadura, conta a pesquisadora Stutz e Almeida. A afirmação é referendada por outras testemunhas. “Em uma das sessões, um conselheiro que é militar disse que os anistiados eram terroristas. Me revoltei e falei que os militares eram tarados porque eles tinham o prazer de dar choques em testículos ou em mamilos dos presos e presas, como fizeram com meu pai”, diz Rosa Cimiana, que hoje, aos 61 anos, é servidora pública. O pai de Rosa, Arthur Pereira da Silva, era um líder sindical do setor ferroviário e membro do Partido Comunista no Rio Grande do Sul. Eram credenciais suficientes naqueles anos de chumbo para ter seus 23 anos de direitos trabalhistas cassados. Ele foi preso em 1964, juntamente com outros dez companheiros. Alguns perderam os direitos políticos.

Quando foi solto, Silva passou a viver na clandestinidade porque ainda era perseguido. Chegou a enviar os filhos temporariamente para Argentina para fingir que tinha deixado o país, mas se mudou com a esposa para Goiânia e, depois, para Brasília.

Foi em 1979, quando Rosa, então com 20 anos, teve a alegria de testemunhar o primeiro passo para que a memória do seu pai fosse reconhecida. Em outubro daquele ano, com a ajuda do então deputado Ulysses Guimarães (MDB) ela conseguiu entrar na Câmara, pela primeira vez, para acompanhar a sessão que aprovou a Lei da Anistia. Desde então, passou a ser uma militante da causa e testemunhou todas as movimentações que se seguiram sobre as famílias prejudicadas pelo regime militar. Viveu a alegria, quando em 2003 seu pai, foi oficialmente anistiado – 21 anos após a sua morte. Também acompanhou quando os Governos Lula da Silva e Dilma Rousseff (ambos do PT) reconheceram 40.548 pessoas como perseguidas políticas – cerca de 62% dos requerimentos de anistia apresentados foram aprovados no período.

Agora, o Governo do ex-capitão do Exército caminha a passos largos na sua tentativa de reescrever a história, negar a existência de uma ditadura que usou da perseguição política e de tortura, embora muitos ainda lutem para ter familiares mortos naquele tempo reconhecidos como vítimas do Estado. O objetivo, conforme relatado por interlocutores do Governo, é até o fim de 2022 extinguir a Comissão de Anistia, que é o colegiado responsável por analisar a documentação de todos os pedidos de reparação histórica feitos pelos perseguidos políticos. “É um revisionismo histórico que não pode ocorrer. Mas não dava para esperar nada diferente de quem já defendeu torturador da ditadura militar em discursos públicos”, ponderou Diva Santana, do Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia.

Os primeiros passos já foram dados. Inicialmente, Bolsonaro retirou a comissão do guarda-chuva do Ministério da Justiça e o transferiu ainda em 2019 para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Assim, a deixou sob o comando da representante da ala ideológica do Governo, a pastora e advogada Damares Alves. Esse colegiado tem caráter consultivo e a decisão final sobre quem deve receber ou não reparações financeiras cabe à ministra.

Como um de seus primeiros atos, Damares decidiu que entre os 27 membros da comissão, sete seriam militares ou teriam algum vínculo direto com a família Bolsonaro. Dentre eles, o atual presidente da comissão, o advogado João Henrique Nascimento de Freitas, que já assessorou Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) quando ele era deputado estadual no Rio e atualmente é assessor-chefe adjunto no gabinete do vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB). Também já advogou para o presidente Bolsonaro.

Em sua atuação independente da família Bolsonaro, Freitas foi o autor de pedidos polêmicos envolvendo anistiados. Foi ele quem pediu e conseguiu na Justiça por meio de uma ação popular a suspensão do pagamento da pensão à viúva do guerrilheiro de esquerda e antirregime militar Carlos Lamarca (1937-1971), assim como a do veto às reparações dadas a 44 camponeses, torturados na Guerrilha do Araguaia (1967-1974). Procurado pela reportagem, ele não se manifestou. Tampouco o fez o ministério, apesar de ter pedido mais tempo para levantar os dados solicitados.

“Em nenhum momento a atual comissão admite que houve ditadura. Nas composições anteriores não era assim. Havia divergência entre os conselheiros, mas até mesmo quem era militar reconhecia o regime de exceção”, disse a professora Stutz e Almeida, que no último dia 31 lançou o livro “Justiça de Transição e Democracia”, obra que também aborda a anistia.

Desde o início da Gestão Bolsonaro, a ministra Damares Alves assinou 3.572 portarias que tratam de anistiados. Ela indeferiu o pedido de 2.402 (65%) requerentes, deferiu 363 (1,3%) e anulou 807 (33%) anistias que já haviam sido concedidas em outros Governos. As anulações são os que mais preocupam os ativistas. Vários dos atingidos por ela são idosos, com mais de 75 anos, que, muitas vezes tem como sua principal fonte e renda as prestações mensais que recebem da União — os valores são bastante variáveis, a reportagem identificou pagamentos de 135 reais até 22.000 reais. “Vivemos um momento de perdas de direitos. Primeiro foram os trabalhistas, depois os previdenciários, agora nem a memória é respeitada”, diz o advogado Humberto Falrene, que atua em casos envolvendo anistiados.

Caso Dilma Rousseff

Os números de indeferimentos poderiam ser maiores, caso não houvesse a pandemia. Desde o ano passado, a comissão permitiu que os requerentes que não se sentissem à vontade para viajar a Brasília ou enviar seus advogados poderiam solicitar o adiamento do julgamento que estivesse pautado. Uma das que usou dessa prerrogativa foi a ex-presidenta Dilma Rousseff, que já tivera o julgamento de seu caso adiado em 2019 a pedido de um dos conselheiros que analisava o processo.

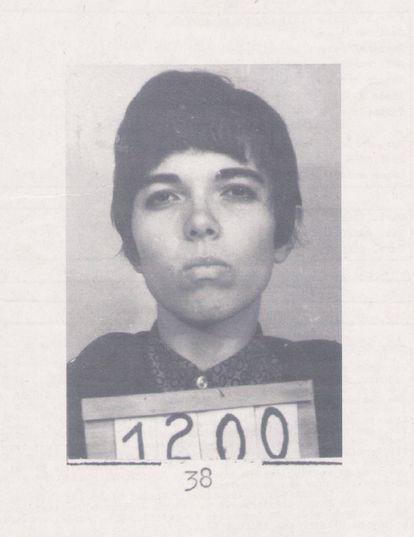

Rousseff entrou com pedido de anistia em 2002. Ex-militante antirregime militar, ela foi presa e torturada quando era estudante universitária. Quando foi ministra do Governo Lula e quando presidiu o país ela pediu que seu processo ficasse parado. Ele retornou à pauta em fevereiro passado, mas a ex-presidenta e sua advogada, Paula Febrot não quiseram viajar para o julgamento em Brasília e pediram o adiamento por temor de exposição à pandemia. Uma nova sessão deveria ocorrer na última semana de março, mas não ocorreu e o ministério não justificou por que ela não aconteceu. A petista solicita uma prestação mensal no valor de 10.700 reais.

No seu requerimento, Rousseff alega que depois de ficar presa entre 1970 e 1972 ela foi expulsa da Universidade Federal de Minas Gerais, teve de prestar um novo vestibular para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e enquanto trabalhou na Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul foi pressionada a se demitir. A ex-presidenta já recebeu três reparações em prestações únicas dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que totalizam 72.000 reais. Ela afirma que doou parte desses valores à ONG Tortura Nunca Mais.

Além de Dilma há outros anistiados que pretendem postergar o quanto podem a análise de seus processos, na esperança de que haja uma mudança na mentalidade da comissão ou da ministra Damares. Conforme advogados ouvidos pela reportagem, é comum ouvir relatos de seus clientes que preferem pagar para ver se a comissão resistirá até 2023, quando pode haver um novo Governo eleito, do que gastar seu tempo com processos que dificilmente terão sucesso, já que a comissão tem mais vetado ou anulado anistias do que aprovado.

“O problema é que nossa lei foi de anistia capenga, anistiou os torturados e os torturadores. Por isso, temos de ficar brigando para defender o óbvio e contra o revisionismo histórico”, reclama Rosa Cimiana, que mesmo não tendo mais benefício financeiro algum, segue na luta pela memória das vítimas da ditadura.

-

-

Cúpula militar acende alerta sobre bolsonarismo e agora tenta calcular perdas e ganhos

-

Braga Netto se espreme entre o golpismo de Bolsonaro e a insatisfação do alto comando do Exército

Amor e militância contra a ditadura: “A morte de Merlino nos uniu definitivamente”

Angela Mendes de Almeida, de 82 anos, foi companheira do jornalista Eduardo Merlino, morto em 1971 nos porões da ditadura militar. Ela relata como o assassinato reforçou seu compromisso com a luta que travavam contra o regime, que chegou a levá-la ao exílio

Amor e militância são duas palavras que sempre andaram juntas ao longo da vida de Angela Maria Mendes de Almeida. Nascida há 82 anos em São Paulo, essa socióloga, historiadora e cientista política passou a militar no movimento estudantil, como muitos outros de sua geração, pouco depois do golpe militar de 1964. Foi nessa época que conheceu o jornalista Luiz Eduardo Merlino, por quem se apaixonou. A união que começou em 1968 foi brutalmente interrompida pela ditadura militar três anos depois, em 1971, quando ele foi preso, torturado nos porões do regime e assassinado. Tinha apenas 23 anos. Ela, 32.

Muitas coisas aconteceram nos 50 anos seguintes. Ela se exilou na Europa, construiu uma carreira acadêmica, teve um filho, retornou ao Brasil… Permaneceu, contudo, a lealdade a seu companheiro e à história que viveram juntos. “Foram apenas três anos, mas eram laços muito fortes. Pode ser que, se ele tivesse sobrevivido, nós tivéssemos nos separado. Mas sua morte me uniu definitivamente a ele”, conta ela, em conversa com o EL PAÍS por chamada de vídeo.

Almeida e a família do jornalista ainda hoje lutam nos tribunais para que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos cérebros da tortura na ditadura, morto em 2015, seja responsabilizado pela morte de Merlino. Uma ação por danos morais chegou a ser ganha na primeira instância, que condenou Ustra a pagar uma indenização aos familiares. Mas em 2018, quando um recurso da família do coronel foi julgado pela segunda instância, os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo isentaram o torturador ignorando testemunhas e citando um laudo forjado da ditadura. Ainda cabe recurso. Outra ação, na esfera criminal, esbarrou na lei da Anistia, de 1979, e foi rejeitada tanto na primeira como na segunda instância.

O início da militância

A militância de Almeida começou por volta de 1966 no Partido Comunista Brasileiro (PCB). Nessa época cursava Ciências Sociais na antiga Faculdade de Filosofia e Ciências da USP, em sua mítica sede da rua Maria Antonia, no centro de São Paulo. As principais discussões da esquerda passavam por ali. Mas, por discordar da linha do partido, de tendência stalinista, acabou se transferindo em pouco tempo para o Partido Operário Comunista (POC), de tendência trotskista.

Foi presa em duas ocasiões, uma delas por participar do famoso congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), de Ibiúna, no interior de São Paulo, em 1968. “Na ocasião 800 alunos foram levados, uma cena dantesca”, recorda. Alguns chegaram a ser torturados, mas ela escapou desse destino nas duas vezes em que acabou detida.

Eduardo Merlino era jornalista. Com passagem por veículos como o Jornal da Tarde e a Folha da Tarde, começou a frequentar as reuniões estudantis como profissional da imprensa. “Ele era bem mais novo que eu, mas tinha uma experiência profissional muito grande. Naquele tempo não era necessário ter diploma para ser jornalista, então desde os 16 anos trabalhava na imprensa convencional”, conta Almeida. Os dois se conheceram em uma dessas reuniões, mas começaram a se perceber, e a se apaixonar, durante um encontro convocado pelo então líder estudantil José Dirceu num apartamento do edifício Copan, em São Paulo. “Nessa época eu morava com meus pais, e ele com uns amigos”, recorda Almeida.

Poucos meses depois passaram a morar juntos, e também a militar juntos. Angela se tornou Taís e Luiz Eduardo se tornou Nicolau. E com esses codinomes seguiram, juntos, convencidos de que o futuro do Brasil deveria ser socialista.

Morte de Merlino e mergulho na clandestinidade

O Ato Institucional de número 5 (AI-5) radicalizou o regime, cabendo a Merlino levar para o exterior as primeiras denúncias sobre a tortura em pau de arara que acontecia nos porões da repressão. Os dois deixaram o Brasil no final de 1970, quando ela já carregava duas condenações nas costas: uma de quatro anos e meio de prisão por pertencer a uma organização clandestina, o POC; e outra, de um ano de prisão, por participar do Congresso da UNE. “Em Paris tínhamos um núcleo de discussões de militantes que iriam voltar para a América Latina”, recorda Almeida. “Nosso projeto era retornar e propor aos que estavam no Brasil a aderir à Quarta Internacional, que naquele momento tinha sede em Bruxelas e tinha uma posição favorável à luta armada como movimento de resistência, não para tomar o poder.”

Merlino retornou ao Brasil primeiro. Iria preparar a volta de Almeida. O que veio em seguida, quatro dias depois de sua chegada, está bastante documentado: no dia 15 de julho de 1971, o jornalista foi detido por agentes do Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna de São Paulo (DOI-CODI) – que era comandado por Carlos Alberto Ustra — na casa de sua mãe, em Santos. Foi submetido a 24 horas de tortura no pau de arara e, depois, acabou abandonado em uma solitária. Sofreu gangrena nas pernas decorrente da tortura e não recebeu tratamento médico. Deixado de lado por seus algozes, acabou morrendo.

O horror pelo qual passou foi testemunhado por pessoas como Eleonora Menicucci de Oliveira, Laurindo Junqueira Filho e Paulo Vanuchi. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, instaurada pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), a Comissão Nacional da Verdade, instaurada pelo Governo Dilma Rousseff (PT), e a Comissão Estadual da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo narram com detalhe a captura, prisão e tortura do jornalista. Também reconhecem a responsabilidade do Estado brasileiro e de Ustra pela sua morte.

Almeida só tomou conhecimento do assassinato de seu companheiro um mês e meio depois, num tempo em que a comunicação era mais difícil. Foi um choque que a deixou desnorteada. “Foram alguns meses prostrada”, conta ela. “Mas fui amadurecendo o que devia fazer. E achei que a melhor coisa para honrar a memória dele era continuar os projetos que tínhamos feito em Paris.”

Veio então a segunda fase de sua militância. Mudou-se para o Chile e passou a viver na clandestinidade, com nome e nacionalidade suíços. “Cheguei a ter dois passaportes”, relata. Somente alguns companheiros brasileiros sabiam de sua origem. “Clandestinidade é quase uma mudança de personalidade. Eu, Angela, não existia mais”. O período chileno se encerrou com o golpe de Estado de 1973. Almeida ainda precisou se refugiar na embaixada do Panamá para não ser presa. De lá, fez um périplo por três países —Panamá, Bélgica e França— até finalmente chegar, no início de 1974, na Argentina. E lá permaneceu até julho de 1975, quando a repressão contra a esquerda ganhou intensidade —no ano seguinte, seria a vez dos militares argentinos tomarem o poder.

Almeida conseguiu então ajuda para viajar à França e solicitar asilo político. “Naquela época, as pessoas que pediam asilo eram muito bem recebidas. Eles não perguntavam nada, aceitavam o que você dizia”, conta. Sem documentos que comprovavam sua identidade real, recorreu a recortes de jornal para provar quem era. E assim Angela voltou a ser Angela.

De lá, seguiu para Portugal, onde fixou residência e passou a dar aulas numa universidade, especializando-se em história do comunismo na Europa. Vivenciou os últimos dias da Revolução dos Cravos, que levou a democracia ao país, e teve uma vida tranquila. Durante alguns anos viveu com um brasileiro e com ele teve seu primeiro e único filho —nascido poucos dias antes da assinatura da lei da Anistia, em 1979. Seu nome, Nicolau. Uma homenagem ao antigo companheiro.

Retorno ao Brasil

Após 11 anos afastada do Brasil, em 1981, Almeida retornou com seu filho e dois diplomas de pós-graduação debaixo dos braços —um mestrado em História Política dos séculos XIX e XX e um doutorado em Ciências Políticas. Mas não encontrou um ambiente favorável para falar sobre o que havia acontecido 10 anos antes. Faltou sensibilidade. “Quando busquei meus companheiros que militavam comigo, ninguém queria ouvir falar de mortos. Estavam engajados em construir o PT”. Ela conta que a prioridade da esquerda nessa época era constituir o partido, tomar o poder e só então falar sobre a ditadura.

Almeida acredita que essa negligência custou caro ao Brasil. A recusa em passar a limpo os crimes da ditadura durante a transição para a democracia foi um erro que permitiu a volta da extrema direita ao poder, em 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro —um confesso admirador da ditadura militar e de Ustra. Ela também enxerga uma relação umbilical entre a repressão promovida pelo Estado naqueles anos e os abusos policiais que ainda hoje acontecem nas periferias brasileiras e que afetam a população pobre e negra. Ao varrer a história para debaixo do tapete, ela diz, o aparato repressivo continuou a funcionar sem que a esquerda, que finalmente chegou ao poder em 2003, reconhecesse o problema.

Após retornar da Europa, Almeida buscou emprego no Rio de Janeiro e desenvolveu sua carreira acadêmica nos 20 anos seguintes. Publicou livros, chegou a participar de dois grupos —o Tortura Nunca Mais e o SOS Mulher— e também acompanhou os trabalhos das comissões que documentaram os crimes da ditadura militar. Mas, ainda assim, não encontrou tão cedo um ambiente favorável, o acolhimento necessário, para falar sobre a morte de Merlino. Isso só começou a mudar em 2007, quando ela e a família começaram a acionar a justiça.

— Tantos anos depois, como se sente com relação a essa época e a Merlino?

— Vou te contar uma coisa que não costumo comentar… Mas até o momento em que comecei a falar publicamente dele, em 2007, eu me sentia emocionalmente muito ligada a ele. Eu me lembro de circunstâncias, uma sensação que tive durante muitos anos, de que talvez essa morte pudesse não ter acontecido. Cheguei a sonhar com isso duas vezes. Depois que comecei a falar, ele de repente se tornou uma pessoa pública. É como se eu tivesse tirado essa presença constante dele dentro de mim. Fiquei mais apaziguada.

Apoie nosso jornalismo. Assine o EL PAÍS clicando aqui

MAIS INFORMAÇÕES